崇禅寺の文化財

総 門

この総門は、禅宗様式(唐様式)を多く用いた室町時代の作風で規模の大きな萱葺の棟門です。男梁を支える補強材の女梁をこの門は柱頭部より若干下がったところに秤肘を通し、両端に延斗を用いて男梁を支える架構法をとる等、移築のためか珍しい手法を見せる棟門です。

昭和40年 市指定

唐 門

1680年北隠禅師により建立された桧皮葺の平唐門です。主柱は円柱でその前後に切り面取りの角柱が控注として立つ四脚門と同じ構造の唐破風の門で、蛙股中央には土岐氏の家紋が刻まれ、両脇に袖塀がついています。軒は箱棟、鬼瓦つきの桧皮葺でこの地方における秀麗無比のものといえます。1823年の修理の際、桧皮葺等が変更されましたが、1937年に文政以前の桧皮葺の姿に修復されました。

昭和57年 市指定

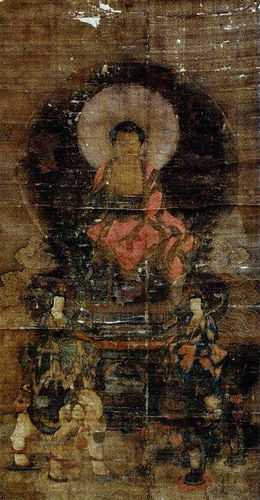

絹本着色 釈迦三尊仏画像

この画像は唐の画聖と呼ばれた呉道子の作と伝えられ、崇禅寺の創建当初からの伝世する幅といわれています。六角七重の蓮座に趺座する釈迦は中指を捻ずる説法印の印相を結び、右に普賢菩薩、左に文殊菩薩と両脇侍を従える三尊仏は柔和で、色彩描線すべて高貴であり、清浄な��感じをいだかせるものといえます。

昭和31年 市指定

絹本着色 十六禅神像

この画像は明兆の作と伝えられ、応永年中(1394~1428年)のもので十六善神の一体一体が生き生きと描かれており、明兆独特な画風の表現がみられ、崇禅寺の創業当初からの伝世する幅で涅槃図などとともに大般若会の時に祀ったものといわれています。

明兆は淡路に生まれ東福寺の大道一以の法弟となり後に殿司となったことから、兆殿司と称されました。宋や元の画風を学んだ後、強い筆致と濃い色彩とを調和させた仏画風を形成しました。

昭和31年 市指定

夢窓国師筆 果山 条幅

この書は、仏徳禅師の法兄にあたる夢窓疎石が崇禅寺の開山を期して果山禅師に揮毫して与えたもので、紙本に行草体で大書しその二字の間に「夢想」の陽文方印と「疎石」の印を押しています。

「□□□為果山位書記書」と小さく書かれています。

夢窓疎石の筆になると言われている書の中で、真筆として鎌倉の円覚寺にあるものと共に貴重な書跡です。

昭和31年 県指定

しほんぼくしょ しざんみょうざい ぼくせき

紙本墨書 此山妙在 墨跡

執権・北条時宗が招いた宋の高僧といわれた無学祖元の高弟・高峰顕日の弟子、夢窓疎石、仏徳禅師、此山妙在は三傑といわれ、夢窓疎石と仏徳禅師は虎渓山永保寺を此山妙在は池田町に安国寺を開くなど美濃禅宗史の上で、欠くことのできない重要な人物といえます。

この書では、果山禅師の師である仏徳禅師の法友・此山妙在が1362年(康安2年)この地を訪れた際、果山禅師と月潭大居士(城主・明智頼重の弟・頼高)に与えたもので崇禅寺をたたえた詩です。

昭和35年 県指定

ほうきょうのみやごぜんひつ

豊鏡宮御染筆 「崇禅寺」「禅窟」

徳巌理豊女王(1672~1745年)は後西天皇の皇女で橿宮と称され1683年(天和3年)宝鏡寺〔臨済宗相国寺派の宮門跡で御比丘尼御所と呼ばれていた〕に入室、後に紫衣を賜り理豊と称し徳巌と号しました。寺の隆昌に務められたことから宝鏡宮ともいわれています。尼宮の筆とは思われない筆勢雄勁で豊筋多肉筆の書を多く残されています。

御染筆「崇禅寺」は大和表装風帯付横物、「禅窟」は輪法表装押風帯の横物で筆者の力量とともに見識の卓越を創造するに充分なものといえます。

昭和31年 市指定

白隠禅師 「だるま」

白隠は書画も有名で禅画として多くの作品を残しています。画風は淡墨で余韻を残した親しみやすい作品で、この「だるま」も白隠の禅そのものが表現されており「直指人心見性成仏」の賛が読み取れます。

昭和31年 市指定

くじょうれっこうきんらんほうい

袈裟 九条裂交金欄法衣

この法衣は、妻木家頼(1623年没)が徳川秀忠(1632年没)より拝領した陣羽織を崇禅寺に寄進し、寺がこれを九条の袈裟に仕立てたものと伝えられています。

昭和40年 市指定

だいじょうみょうてん

写経 大乗妙典 一部

妻木城主、権左衛門が1645年8月父・妻木長門守家頼(1623年没)をはじめ祖先の冥福を祈って大乗妙典8巻及び普門品(法華経の第25品で妙法蓮華経)1巻の写経を行ったものです。各巻の長さは10メートを越えるものとなっています。巻物には、それぞれ「妙法蓮華経巻第1~8」と記されています。普門品1巻は紫紺地に金泥をもって写されていましたが、残念なことに虫干しの際盗難にあい、今は見ることができません。

昭和40年 市指定

妻木伝入肖像画

妻木伝兵衛は織田方の武将として所領を守り、関ヶ原の戦いでは東軍に味方し西軍に属する田丸氏を破りました。1620年95歳の長寿を全うし、崇禅寺に葬られました。この肖像画の賛は崇禅寺中興清岩宗源禅師が書いています。 妻木伝兵衛は織田方の武将として所領を守り、関ヶ原の戦いでは東軍に味方し西軍に属する田丸氏を破りました。

1620年95歳の長寿を全うし、崇禅寺に葬られました。この肖像画の賛は崇禅寺中興清岩宗源禅師が書いています。 妻木伝兵衛は織田方の武将として所領を守り、関ヶ原の戦いでは東軍に味方し西軍に属する田丸氏を破りました。1620年95歳の長寿を全うし、崇禅寺に葬られました。この肖像画の賛は崇禅寺中興清岩宗源禅師が書いています。

令和3年 市指定

妻木長門守肖像画

妻木伝兵衛の子。伝兵衛と共に関ヶ原の戦いで、東軍に味方しその戦功により土岐郡内8村7500石の所領安堵され、旗本として大名に準ずる待遇を受けました。大坂の陣に出陣するとともに普請奉行として彦根城、加納城の普請に関係したことが知られています。1623年将軍に従い上洛し、従五位下長門守を叙任するが59歳で京都で病死し、崇禅寺に葬られました。